国際女性デーに学ぶハーブと女性の歴史

8日は「国際女性デー」です。この日は、女性の社会的地位向上やジェンダー平等の実現を願い、世界中でさまざまな活動が行われる特別な日です。女性たちは古くから社会の発展に貢献し、家庭や職場での役割を担ってきました。その中で、健康を維持し、美しさを保つために、ハーブが重要な役割を果たしてきたことをご存じでしょうか。

ハーブは、医療や美容、食文化など、さまざまな場面で女性の生活を支えてきました。地域ごとに異なるハーブが用いられ、それぞれの文化の中で受け継がれています。本記事では、世界の女性たちが歴史の中で活用してきたハーブに焦点を当て、その文化的背景や効果についてご紹介してまいります。

続きを読む: 国際女性デーに学ぶハーブと女性の歴史🌿 古代エジプトのクレオパトラとローズマリー

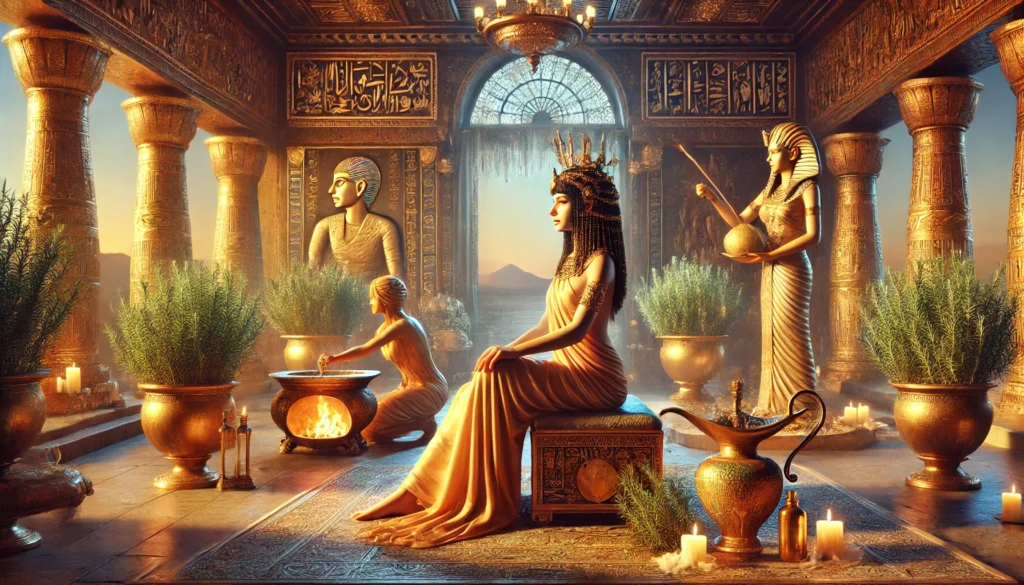

古代エジプトでは、ハーブが医療や美容、宗教儀式に幅広く利用されていました。特に王族や貴族の女性たちは、健康と美を維持するために多くのハーブを活用していました。その代表的な人物が、歴史に名を残すクレオパトラです。

クレオパトラは、美しさと知性を兼ね備えた女性として知られています。彼女は自身の魅力を最大限に引き出すために、さまざまな美容法を取り入れていました。その中でもローズマリーは重要な役割を果たしていたとされています。

ローズマリーは、血行を促進し、肌のハリを保つ効果があると考えられており、香油や入浴剤として使用されていました。また、その芳香にはリラックス効果があり、心を落ち着かせると同時に、集中力を高める働きがあるとされています。クレオパトラは、外交や政治の場で鋭い判断力を発揮するために、ローズマリーを取り入れていたのかもしれません。

さらに、ローズマリーは防腐・抗菌作用があり、古代エジプトではミイラの防腐処理にも用いられていました。これにより、クレオパトラはローズマリーの長寿効果や健康維持の力を知っていた可能性もあります。

彼女が愛したローズマリーは、現在でも美容や健康のために広く活用されています。ローズマリーオイルを使ったヘアケアやスキンケア、ローズマリーティーによるリラックス効果など、現代の女性たちにも役立つ知恵が詰まっています。

🌿中世ヨーロッパ女性とカモミール

中世ヨーロッパでは、修道院を中心に薬草の知識が受け継がれ、特に女性たちが医療や健康管理に関わることが多くありました。修道女や村の治療師といった女性たちは、植物療法を用いて人々の健康を支えており、その中でカモミールは特に「女性のためのハーブ」として重宝されていました。

カモミールは鎮静作用が強く、ストレスや緊張を和らげる効果があるとされており、不安を抱える女性たちの間で愛用されていました。特に月経痛の緩和や、更年期の不調を整えるためにハーブティーとして飲まれることが一般的でした。また、出産後の女性の体調回復を助けるためにも用いられ、新生児の入浴時にも使われるなど、母子ともに親しまれるハーブでした。

さらに、カモミールはスキンケアにも使用され、抗炎症作用によって肌の赤みやかゆみを抑える効果があると考えられていました。中世の女性たちは、カモミールを煎じた液を化粧水のように使い、肌を整えていたといわれています。また、香りがやさしくリラックス効果が高いため、カモミールの花を詰めたクッションや枕を使うことで、安眠を促す工夫もされていました。

このように、カモミールは中世の女性たちの生活に深く根付いており、健康維持や美容、育児の場面で幅広く活用されていました。現在でも、カモミールティーはリラックスのための代表的なハーブティーとして親しまれ、スキンケア製品にも多く使用されています。

🌿中国の女性と当帰(トウキ)

中国では、古くから漢方が発展し、女性の健康を支えるハーブとして**当帰(トウキ)**が特に重視されてきました。当帰は「婦人科の宝」とも呼ばれ、主に血流を促進し、冷え性や月経不順の改善に効果があるとされています。

当帰は、生理痛の緩和や貧血の改善を目的として煎じて飲まれ、女性の健康維持に欠かせない存在でした。中国医学では、女性の健康は「血」の巡りが重要と考えられており、当帰はそのバランスを整える役割を果たしていました。特に、出産後の回復を助けるために用いられることが多く、産後の女性が体力を取り戻すための薬膳料理にも取り入れられてきました。

また、当帰は単体で使用されることもありますが、ほかの生薬と組み合わせて調合されることが一般的でした。例えば、四物湯(しもつとう)という漢方薬は、当帰のほかに地黄、芍薬、川芎を組み合わせ、女性の体調を整えるための基本処方として広く用いられています。

現代でも、当帰は漢方薬や健康茶の主要な成分として愛用されており、女性の健康を支えるハーブとしての役割を果たし続けています。特に冷え性やホルモンバランスの乱れに悩む女性にとって、当帰は頼れる存在であり、日常の健康管理にも取り入れやすいハーブです。

🌿日本女性とヨモギ

日本では、古くからヨモギが女性の健康を支えるハーブとして活用されてきました。その万能性の高さから、ヨモギは「ハーブの女王」とも称され、食事、美容、医療の分野で広く親しまれてきました。ヨモギは冷えの改善や血行促進、デトックス、美肌効果など、女性にとって嬉しい効能を多く持っています。

ヨモギの利用は古代にまで遡ります。日本最古の書物『古事記』や『日本書紀』にも登場し、民間療法としても長い歴史を持っています。平安時代には宮廷の女性たちがヨモギ湯に浸かり、美肌を保つために用いたとされ、江戸時代には薬草として庶民の間でも広く活用されていました。

また、ヨモギは邪気を払う植物としても知られ、端午の節句にはヨモギを束ねて軒先に吊るす風習がありました。これは、女性や子どもを病気や災厄から守るための知恵でもありました。

現代でも、ヨモギは多くの女性にとって身近なハーブとして利用されています。特に、オーガニック志向の高まりとともに、ヨモギを使用したハーブティーやスキンケア商品、温活グッズが人気を集めています。

また、近年では、ヨモギの成分を活かした「ヨモギ蒸し」が話題となっています。これは韓国由来の美容法ですが、日本でも注目されており、下半身を温めることで冷えを改善し、ホルモンバランスを整える効果が期待されています。

🌿まとめ

世界各地で、女性たちはそれぞれの地域に根ざしたハーブを活用し、健康や美容、生活の知恵として受け継いできました。時代や地域を超えて、女性たちはハーブを活用し、健康と美を維持してきました。科学が発展した現代においても、これらのハーブは自然療法やオーガニック志向の高まりとともに、多くの女性にとって身近な存在であり続けています。

ヨモギをはじめとする伝統的なハーブは、今後も健康食品やスキンケア製品、温活グッズとして進化しながら受け継がれていくでしょう。私たちも先人の知恵を活かし、日々の暮らしにハーブを取り入れながら、より健やかで豊かな生活を楽しんでいきたいものです。